駒村さん式「ポジティブ介護」

情報番組でキャスターを務める駒村さんは、著名人のインタビューや密着取材などで世界や日本各地を飛び回り、忙しく充実した日々を送っていました。そうしたある日、医師からお母様の介護が必要になることを告げられます。

約17年前、今よりも介護に対する情報が入手しにくかった時代です。駒村さんはきちんとした情報を得るには資格取得がよいのではないかと感じ、まず介護福祉士の資格を取得しました。最もよかったのは、実技研修があったことだといいます。「座学では身につかない動きがわかり、どうすると効率よく動けるかなど、後に在宅介護をするときにも役に立ちました」

衰えても「残存能力」に注目を

「今まで元気だった親が衰えていく姿って本当にショックです。どうしてもできなくなったことに目が行きがちで、元気な元の親の姿の残像があるから悲しくなるし、なんでできないの?という気持ちになってしまうかもしれない。でも、ここから何ができるのか、どうしたらできるのかっていうことを常に考えています」

「たとえば、だんだん鍋を焦がすことが増えてきたなら、『もう料理をしないで』と料理をすること自体を取り上げるのではなく、切りものやちょっと炒めるというところはしてもらえばいいんです。負担なくできそうだなというところをお願いして一緒に調理すると、私の母も料理が好きだったので楽しそうにやってくれました。手を動かすのはいいことだし、料理はすごく頭を使うので、いいことずくめだったりしますね」

「要介護ではあるけれども、もしまだできる能力が残っているのであれば、その能力を大事にしたい」と話します。駒村さんの叔母は、78歳ながらも施設で介護助手として働き、その延長で食べる前の「ごっくん体操」を任されており、ボランティア活動を「すごく楽しい」と話しているそうです。

母からの「ごめんね」で気付いたこと

「いつもしてあげてる」「してもらってる」という関係性になっていないか。本人が萎縮していないか。そうしたことを考えるきっかけとなったのは、「ごめんね、ごめんね」と謝られることが増えたことでした。

「母は、娘に負担をかけて申し訳ないという気持ちがあるし、でも頼らなければいけない自分への葛藤もある。そういうジレンマが『ごめんね』ということにつながっていったんだと思うんですけども、私が『私は好きでやっているんだから、気にしないで』というと、やわらかい笑顔になるのです。申し訳ない気持ちにあふれていることを、掬ってあげるということは大事だと思います」

「声のかけ方で介護は変わります。肯定されることで、心穏やかになっていきます。『ありがとう、大丈夫だよ、その調子、その調子。がんばったね、上手にできたね。元気でいてね』みたいな感じで声かけしていくと、うまく回っていくと思います。ポジティブな声がけは同時に自分(介護者)への声がけでもあって、私は親に『頑張ったね』と言いながら『私も頑張った!』、というふうに心の中で思っています。すると、そんなふうにしていくうちに、辛さは減るのではないでしょうか。」

「お手伝い」からはじめてみよう

「介護は、日常のコミュニケーションの延長線上にあると思っているんです。たとえば、重いものを持っているお友達がトイレに行くとき、『荷物を持っておくよ』と言うことはありませんか?それと同じ感覚で、お年寄りの方に『荷物持ちましょうか』と言ってみたり、エレベーターの“開く”ボタンを開けて『ゆっくりでいいですよ』と、待ったりしてみる。ただお話しするだけでもいいと思うんですよね。今日は暑いですね、と話しかけてみるとか」

「介護って、すごく大変というイメージがあると思います。実際に大変だけれど、ちょっとした喜びもあるんです。たとえば、(ベッドから椅子に移動するときに)『私ちょっと今日は頭が痛いから、頑張ってくれる?』というと、なんとか自力でいけないかな、というようにすごく一生懸命頑張ってくれる。『ありがとうねー、頑張ってくれたの伝わったよ』そういうと、ドヤ顔するんです。そういうコミュニケーションが嬉しかったりもして、心豊かになる瞬間がたくさん待っていることもお伝えしたいですね」

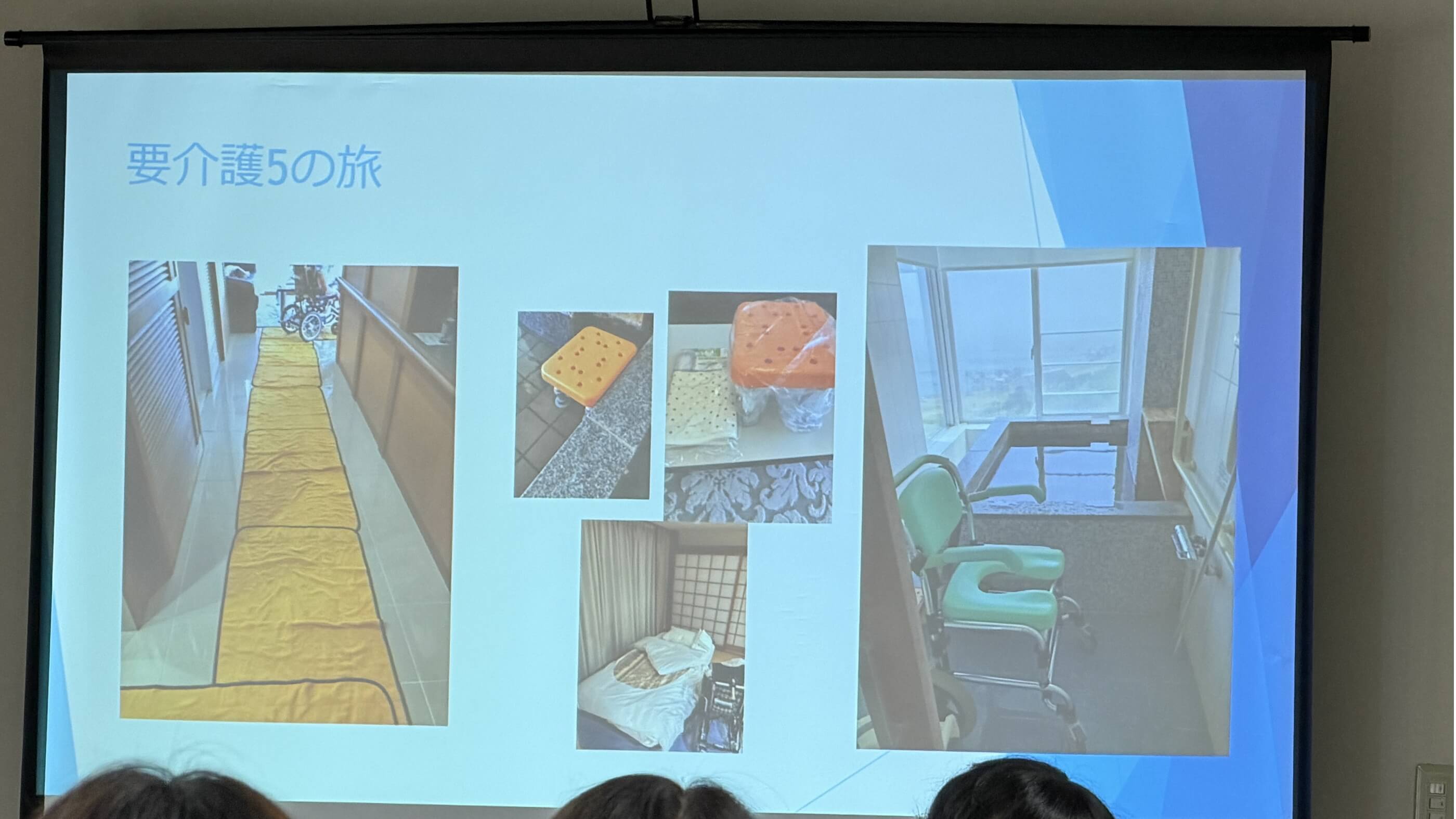

ボランティア体験の様子

杉並区にある社会福祉法人「浴風会」にて、施設の見学と車いすを掃除するボランティア体験をしました。

浴風会は2025年に創立100周年を迎え、長年にわたって地域に根差している施設です。同じ敷地内には病院も併設されており、3つの特別養護老人ホームとケアハウス、在宅介護支援センター棟などがあります。

施設の見学会では、参加者から「環境がよく緑豊かで、家の中にこもっているよりも、心にもよさそう」といった声がきかれました。

ホームの部屋を見ると、共同生活ながらもベッドの周りの雰囲気はそれぞれ異なります。マットレスや枕も掛け布団も全員同じとするのではなく、それぞれの人に合わせた「個別ケア」をして、その人らしさやその人の力を最大限に出せるケアを目指しているとのこと。

実は車いすにもさまざまな種類があります。利用者の体格や状態に合わせた車いすを一人1台、用意してくれるそうです。車いすは、肘掛けやフットサポート(足置き)など取り外せるパーツもあります。そうした説明を聞きながらタオルを片手にしっかりと拭き掃除をしていきました。

気軽にボランティア「私にもなにかできるかも」

講演を聞き、実際に見学やボランティア活動をしたあとは2チームに分かれて感想をまとめ、発表してもらいました。

「手指運動や得意なピアノを生かして、なにかできるんじゃないか」「絵を描くなどものづくりが好きなので、一緒にやりましょうという感じで楽しく続けられたらと思う」という声が上がっていました。

実際に介護に悩む方からは、「父を見ていると、しっかりごはんを食べられていたのが、だんだんこぼしてしまうようになって、車いすに乗り換えるときにもすべってしまう。そうした日常が多々ありマイナスの気持ちになってしまっていたのですが、『そんなの誰でもこぼしたりするし、こけたりするよ』という感じで、明るく声をかけて接するといいのかなと感じました」と介護のヒントを得た方も。

駒村さんは、「ボランティアというと、“いいことしている”みたいな感じがあるかもしれないのですが、もっと気楽でいいと思うんです。私も特別養護老人ホームの夏祭りでメイクのボランティアをしてみたら、みんなに感謝され、びっくりするほど喜んでくれて、めちゃくちゃ嬉しかったんです。お金を取るにはちょっと申し訳ないなというスキルでも、ボランティアならできるというのはありますよね。喜んでもらえて、自分も楽しくて三方よし。『自分ではそんな価値ある?』と思うことが、他の人にとってはすごく価値があること、という発見にもつながります」とアドバイスをくれました。

100年活躍ナビには、「Chot(ちょっと)介護」というコーナーがあります。浴風会をはじめ、さまざまな施設でボランティアを募集しています。将棋の相手を募集、といったものから書道、ダンス、紙芝居、音楽などのパフォーマンスまで、内容はさまざま。自分が好きなことや得意なことをきっかけに参加してみてはいかがでしょうか。