まず、藤原先生によると、「ウェルビーイング」とは、体の健康、心の健康、社会と繋がっているという社会的な健康の3本の柱が充実している健やかな状態を指し、「お出かけ」により高められるといいます。具体的にはどういうことなのでしょうか。

歩くこと・交流することの重要性

藤原先生は、厚生労働省が発表するデータを基に、1日40分程度の身体活動(=「歩く」に換算すると1日6000歩)が必要であると説明します。

「実際に6000歩歩けている方は、65歳~74歳の男性、女性ともに半数以下であり、年齢が上がるほど6000歩歩ける人は少なくなります。明日からいきなり6000歩というときつい方もいると思うので、1日10分ずつ増やしていく「プラス10」や、休み休み、トータルで6000歩を目指していただければと思います」

また、単に外出するだけではなく、人と交流することも大事だといいます。

「ある調査では、見かけ上は毎日外出しても家族以外の人と交流していない人は、毎日外出して外部の人とも週に1度以上交流している人を基準にした場合に、男性では4年後に日常生活に様々な不具合が起きる危険性が2倍でした。更に、毎日外出せず、かつ、外部の人とも交流しなければ男女とも6年後の死亡率が2倍となるという結果が出ています。

ここでいう外出は、ポストまで行って帰ってくるとか、コンビニでパジャマのままいくとかではなく、ちゃんと鍵を閉めて、外へ出る身なりをして外出することです。要は、外出も交流も両方が大事です」

歩くこと・交流することは、フレイル予防・認知症予防につながる

「年齢と共に、今までできたことがしんどくなること、介護士さんにお願いするまではないけれど、おうちで大きな掃除ができなくなるとか、すぐバテてしまうとか、全体に、ちょっとしんどいなというような状態のことを“フレイル”といいます。歩くことは、フレイル予防と、認知症予防に効果があると言われています。フレイル予防と認知症予防は、運動習慣・食習慣が大事という点で共通しているのです。もう一つ、頭を使う、気持ちを使うということも、フレイル予防、認知症予防に効果があります。今日のテーマ「お出かけ」は、特にこの知的な活動とか人とコミュニケーション、出会いというものを満たすと考えられます」

歩くことと認知機能

歩くことは認知機能と非常に深い関係があります。

「認知機能は、記憶力、言葉、注意力、視空間、思考という5つの柱から成り立っています。人との関わりにおいて、相手が何を考えているか、こういう時に何を話したらいいかということを考えることが、思考ということです。単に記憶力だけでなく、これらの5つの要素が全て備わって、社会生活をスムーズに送れるということになります」

「歩く、ということは、この認知機能に非常に関係があると言われています。脳の前頭葉は、人間として物事を判断したり考えたりするような脳の司令塔です。この司令塔の部分は、実は歩くスピードとも関係しています。ほかにも、歩く幅を調整している部分もあって、頭の働きと運動はものすごく関係しています。弱くなる時は両方弱くなるし、活性化する時は両方活性化する可能性があります」

さらに、歩くスピードが早い人・歩幅が広い人は、認知機能が落ちるリスクが低いことが分かってきています。

「早いスピード、大股で、のしのし歩くことが大事です。どの程度の歩幅がいいのかというと、男性、女性ともに歩幅が60㎝を下回ると、認知機能、身体機能の低下に気を付けましょうということになります。日常生活に置き換えた場合、横断歩道の白線の幅を安心して越えられるのが 1つの基準になります」

また、歩くことは「有酸素運動」であることもポイントです。

「海外の有名な研究で、有酸素運動をすることで脳の血流がよくなり、栄養や酸素が運ばれやすくなると同時に、神経の細胞に栄養を与えるホルモンのような物質なども出やすいということがわかっています。記憶の司令塔である脳の「海馬」は、年齢とともに萎縮しますが、1年間ウォーキングをすることで海馬の容積が大きくなることが示されました。海馬を維持できるということは、「いつ・どこで・誰と・どんなことをしたか」というエピソード記憶を維持できることにつながります」

新しいことにチャレンジすることの重要性

藤原先生によると、歩くことは良いことですが、認知機能の維持には、新しいことにチャレンジすることが重要だと言います。

「海外の研究によると、例えば、スタートから帰るまでお任せの旅行のような受け身の活動よりも、お出かけしてカメラで写真を撮り、パソコンを使って編集してはがきを作るなど、新しいことにチャレンジした方が、より認知機能の維持に効果があるという結果が出ています。東京に住んでいると、新しい学習の機会が豊富であることは利点と言えます。シルバーパスを使って、バスでしか行きにくい場所に行ってみることも、新しい体験になるのではないでしょうか。」

ただし、チャレンジに無理は禁物とも。

「チャレンジが大事と言いましたが、しんどければあまり長続きしません。フレイル予防、認知症予防、健康維持、非常に大事ですが、それが人生の目的ではないはずです。自分自身が自己実現とか生きがいを見つけられている実感があると、ウェルビーイング(身体的、精神的、社会的に良好な状態)も高まります。楽しい経験を1日でも長く続けようと思うと、自然に健康にも気を遣ってくることになるんですね。」

身近なところでできるウェルビーイングへの第一歩

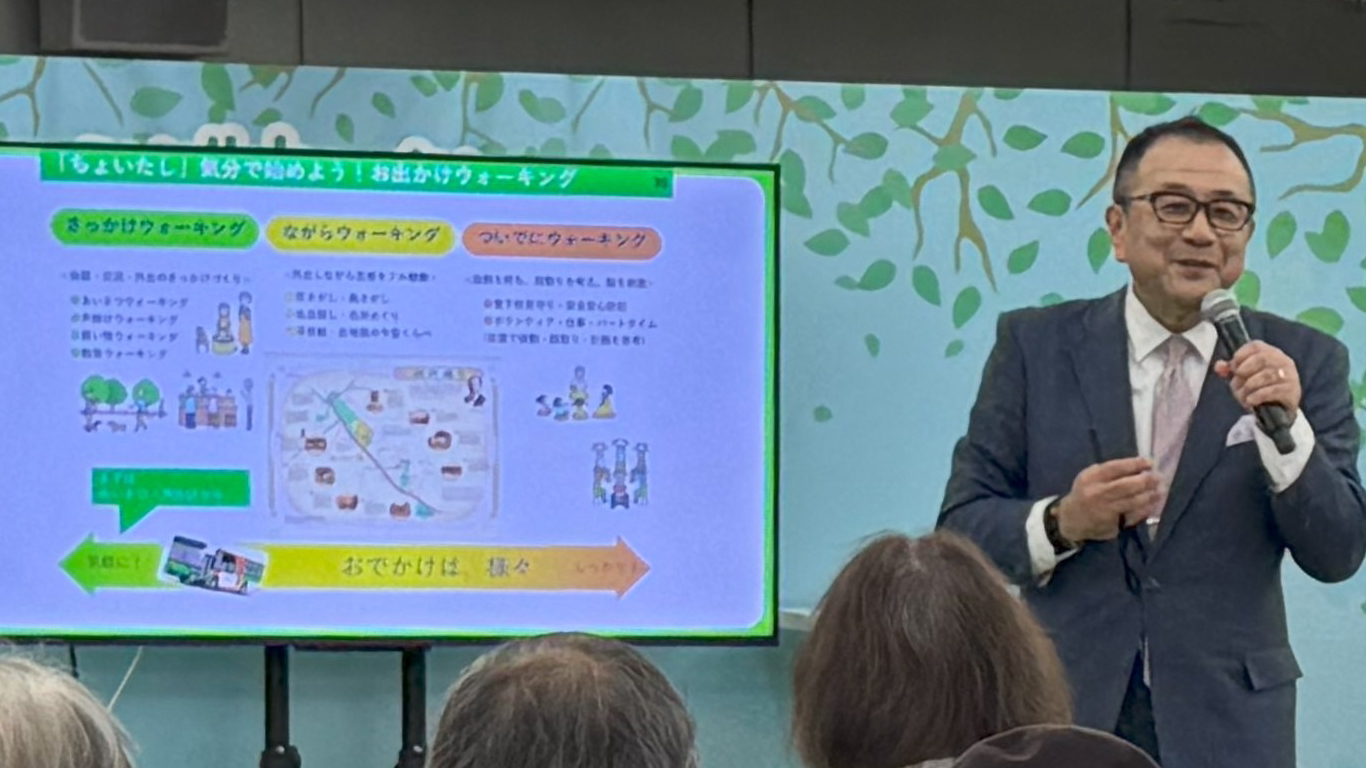

最後に、気軽に始められる取組について紹介いただきました。

「仕事、ボランティア、趣味などで出かけたときに、バスを1つ手前で降りて歩く、いつもは自転車で行くところを今日は歩いていくなどのような、何かの目的のついでにウォーキングをする【ついでにウォーキング】。これをすると、1日6000歩を稼ぐ一つの手段になると思います。もう一つが、【ながらウォーキング】。例えば、名所・旧跡を巡りながら、次はどこへ行こうかな、何時に到着できるかな、ということを考えながら歩いたりすることです。脳のためにより良いですよ。」

「交流という点では、買い物のついでにちょっとお店の方に声をかけるとか、犬の散歩で会う人に声をかけるとか。シルバーパスを使って出かけるときに、運転士さんに「お願いします」「ありがとうございます」と言うと、バスの中の雰囲気もなんとなく良くなるということもあります。そういう意味で、挨拶というのも、皆さんの身近なところでできる第一歩かと思います。」

「これからお出かけシーズンになりますが、「お出かけの三種の神器」をまとめてみました。これは5年前に亡くなった私の母が最後までピンピンコロリだったのですが、彼女の生活ぶりを参考にしています。まず飲み物・水分は絶対に必要です。もう一つは飴ちゃんです。私の出身である関西特有かもしれませんが、同じバスに乗る人に飴ちゃんをあげたり貰ったり、そのまま友達になって、一緒のサークル活動やってみてというように、社会的交流のきっかけになる。3つ目がシルバーパスです。ちょっと遠出してもパスの範囲であれば迷うことがありません。しんどくなったらバスに乗ることもできますしね」